あらゆるレッテルを嫌い、「生涯一編集者」であることに徹した松岡正剛。異能の編集工学者が、謎に包まれたその生涯と秘策を一気に語り明かす。ロングインタビューによる、最初で最後の「自伝」。

地図は単に地形や空間を視覚的に描くだけでなく、「時間」も表すことができます。本書は、過去500年間の世界中の地図を対象に、地図がどのように時間を表現してきたのかを解き明かしていきます。掲載された100点を超える地図とイラストは、地図における時間表現の多様性を雄弁に物語っています。

国民戦線創設者のジャン=マリ・ル・ペン、その三女で穏健路線を敷いたマリーヌ・ル・ペン、マリーヌの姪マリオン・マレシャルという、ル・ペン家三代の人物をまとめて取り上げ、三人への独自インタビューも随所に織り交ぜながら、フランスの極右政党を内側から読み解いていく。

中央権力が衰退し混迷する戦国時代。新旧商人の縄張り争い、金融業の出現、利権ビジネスと借金トラブル、御用商人の暗躍、世界貿易への参入。幕府、朝廷、大名、寺社、海外勢力、様々なプレイヤーが乱立する時代に、商人たちは何を頼り、秩序と自由の狭間を生き延びたのか?

私たちはこれまで、植物を「受け身の存在」と見なしてきた。だが近年の科学は、その前提を静かに覆している。最新の植物行動学の見地から、生物の知性や主体性とはなにかに迫る。目も耳も脳もない彼らが、なぜそんなことを「知っている」のか?

「あの頃は良かった」という、甘くも切ない感情ノスタルジア。過去5世紀にわたる影響力と、その両義性の謎を明らかにする。人類史上、最も危険で、最も癒され、最も儲かる「エモい」感情の正体。

コロンビアの山奥に、若年性アルツハイマー病を引き起こす「パイサ変異」を受け継ぐ一族がいる。この驚くべき遺伝病の真相を追いはじめた医師たちは、やがて世界初となる認知症治療薬の開発をめざして医学史の一歩を踏み出す――。知られざる40年の闘いの記録。

ルーマニアには古い魔女文化がいまも残っているとされている。東欧在住20年の言語学者が、魔女大国とも呼ばれるこの地の民間伝承や実体験をひもとき、「呪文の正体」に迫る。不思議でちょっと怖い呪文の世界をめぐる、まったく新しい言語学エッセイ。

ラフォーレ原宿、アークヒルズ、六本木ヒルズ、ビーナスフォート。あの街の舞台裏に、この男あり。東京の再生を支えた街づくりのリアルを、森ビル出身の著者が熱く振り返る。唯一無二の都市再生ドキュメント。

アメリカはなぜ中東に介入するのか? 湾岸戦争、イラク戦争、そしてイスラエルやイランへの直接的な関与……。それらの政策決定を駆動する力学とはなにか。アメリカによる中東関与政策の変遷とダイナミズムを分析し、そこに通底する戦略的論理を読みとく。

マーベル・コミックのほぼすべて(2万7000冊以上)を読破した著者による、初心者・マニアも必携の、作品宇宙の完全ガイド。

著者トマス・ハートッホは、スティーヴン・ホーキングの20年来の愛弟子。師からの「最後の宿題」に応えるべく、未完に終わった研究を引き継ぎ、究極のビッグ・クエスチョンに挑む。世界27カ国語で刊行決定の最新宇宙論。

「週刊ダイヤモンド」元編集長がどうしても書き残さずにはいられなかった男。億万長者と無一文を何度も繰り返し、油田を掘り当て日本を救った「アラビア石油」創業者、山下太郎。日本経済史「影の主役」を掘り起こした驚愕のノンフィクション。

文化が違えば人の考え方も変わる。では、文化の違いはどこから生まれる? 文化はこころにどのような影響を与えている? 人類の歴史や地球の生態から、脳神経や遺伝情報まで、多様な知見を駆使して、人間のこころのメカニズムを解明する。通俗的な偏見を退け、多様性の本質を捉える最先端の試みを紹介。

「消えた天才」を生まないためのスポーツ現場の取り組み。指示がなくとも自ら動き、成長し続ける力はどうすれば育めるのか。三笘薫、河村勇輝、北口榛花ら、若くして世界で活躍するアスリートを育てたコーチ18人の人材育成術を徹底取材。

世界錯覚コンテスト4度の優勝。ロボットの目を開発する研究の中で、だまし絵を立体化する手法を見つけたことがきっかけで、人の視覚にも興味を広げ、立体錯視の研究と創作活動を続けている杉原厚吉教授。数学的な可能性と脳の認識のギャップを利用して錯視立体を制作し、その過程を惜しげもなく公開。

20年以上にわたり、作画・演出を100本以上担当してきた著者だからわかった、アニメをよりおもしろく観るための鑑賞法。アニメにおいて画面に映るものは、すべてに意味があります。それを隅々までお伝えしようというのが本書の目的です。

孫正義が「世界で最も尊敬する人」と語ったのは、ほかでもない父・孫三憲だった。かつてないほどのスケールで描かれる、ひとりの父とその息子の物語。孫正義はいかにして孫正義になったのか。

よき生と、幸せな旅立ちのための「世界のお弔いガイド」。ニューオーリンズの「ジャズ葬」、マダガスカルの「骨返し」、ルーマニアの「陽気な墓地」。35の葬送の風習や儀式を、多彩なビジュアルと、コラムやインタビューを交えた解説でめぐる。

熊に顔をかじられ九死に一生を得た人類学者の変容と再生の軌跡を追ったノンフィクション。ジョゼフ・ケッセル賞、フランソワ・ソメール賞、マッコルラン賞受賞。

万博パビリオン、東急歌舞伎町タワーなど次々と話題の設計・デザインを手がけ、今、もっとも世界的に注目されている建築家による初の新書。自身の半生を辿るとともに、手がけた作品やプロジェクトにまつわる知られざるエピソードをドキュメンタリー的に綴る。

日本を代表する思想書の一つ、道元『正法眼蔵』。仏道修行に重きを置く道元の、実践に即した哲学が特に表れているのが「身心学道」の巻である。道元が考え抜いた、ときに常識を覆す思想を、日本仏教研究の泰斗が、やさしい講義形式で一つずつ紐解いていく。

カバーと本も、装幀家と作品も、つかず離れずがちょうどいい。装幀の仕事を始めて30年を迎えたクラフト・エヴィング商會が、その創作の秘密を語ります。

住宅とは何かではなく、「住宅は何をもたらすか」を問い続け、独自の住宅哲学を深めた建築家ジョン・F・C・ターナー。画一的な住宅政策に異を唱え、生存環境としての住まいを問い直す。住宅所有の創造的泉源を見る古典的名著、待望の邦訳。

戦後の住宅インフラを支えてきた団地。15年にわたって団地作品について語るイベントを50回開催してきた集団=「団地団」が、団地作品の歴史を通覧。社会、風俗、家族、ジェンダー、創作などさまざまな観点から、戦後社会の変遷とフィクションの役割を考える。

LUNA SEAのベーシストであり、ソロ・アーティストとしても活躍するJが、これまでの半生を語り尽くした初の本格自伝。

若き青木繁のライバルであり、国木田独歩も認める文才の持ち主。横山大観ら多くの日本画家たちに影響を与え、春陽会の設立の中心人物として活躍。美術史上いくつもの重要な役割を果たしたにもかかわらず、その多彩な才能ゆえ全体像が理解されにくかった小杉放菴の本格的評伝。

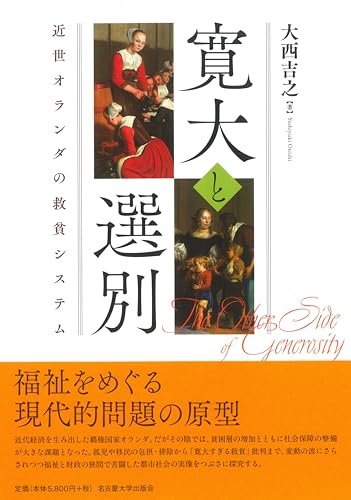

近代経済を生み出した覇権国家オランダ。だがその陰では、貧困層の増加とともに社会保障の整備が大きな課題となった。孤児や移民の包摂・排除から「寛大すぎる救貧」批判まで。福祉と財政をめぐる現代的諸問題にいち早く直面した都市社会の実像をつぶさに探究。

「おいしいのものさし」とは、おいしくするためのポイントを見極める目であり、自分が「おいしいと感じる料理」を生み出すための基準です。一度身につけてしまえば、美味しいものを作るためのレシピは一切不要となり、自分なりに料理をもっと自由に楽しむことができるようになります。上野直哉が語る料理の新常識。

太平洋戦争中、「軍需造船供木運動」の名のもとに、全国で100万本を超える巨木・大木が伐採された。名もなき木と人びとの記憶を掘り起こし、忘却された「木の戦争」を浮かび上がらせた渾身の記録。供木運動と木造船という歴史に埋もれた国家総動員体制の全貌を明らかにする。

悲壮感ゼロの終活の手引き。過去を振り返り、現在を捉え直し、未来へつなぐためのパーソナルで大切なドキュメント。あなただけが綴れるさまざまな情報とストーリーをこの一冊に集約。

「朝日新聞社を人格化した人物」と評された上野精一。社会が強圧的な独裁体制に飲み込まれようとする時、どう抗うことができるのか。引き返し不能地点はどこなのか。新聞社創業以来の社論変遷の舞台裏の真実に迫る。

1974年の元日に初めて野糞をして以来、50年間野糞をし続け、野糞の重要性を説く伝道師「糞土師」となった著者。人間目線でなく、うんこ目線で見ると、現代がいかに自然に反しているかが鮮明に。いのちを自然の循環に還すことこそが人新世の危機から救われる道だ。

すべてが戦争に奉仕させられる時代にも、野球場には、戦争から背を向けるように声援をおくる名もなき野球ファンたちがいた。彼らは一体何を思い、そこに何を観たのか? これまで語られてこなかった市井の野球ファンたちの姿に焦点を当て、戦時下の野球文化を描く。

「オカルト」といえば、超自然的で常識とかけ離れた「怪しげ」なものと一般的に理解されている。しかしながら近代科学・医学の萌芽となり、文学・美術・音楽など芸術表現に霊感を与え、人々の精神文化の底流を担ってきた。本書は、現代オカルト研究領域を牽引している研究者による、西洋オカルト史研究の最新の成果がふんだんに盛り込まれたもの。

著者は、これまで特攻隊員の遺族取材を15年に以上にわたって続けてきた。その過程で特攻隊員約4000人の本籍地や経歴を徹底調査。長期間にわたる取材で浮かび上がってきたのは、当時の日本人が特攻を希望とみなし、国のすみずみまで熱狂が支配していく過程でもあった。

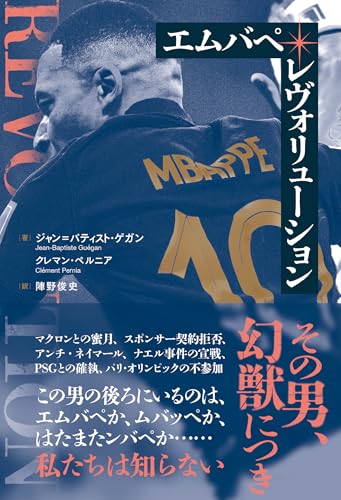

彼はひとつの理想であり、約束であり、夢をみる権利の象徴でもある。わずか数年で、キリアン・エムバペは世界の頂点へと登りつめた。彼を見つめ、彼の言葉に耳を傾けることは、社会の鼓動を聴くことだ。エムバペはすでに「歴史」を書きあげた。残されているのは、その続きを書くことだけである。

アメリカ、インド、シリアで、男性(社会)からの攻撃に武力で反撃した3人の女性達。彼女達はなぜ抵抗しなければいけなかったのか、批判も伴う彼女達の抵抗によって、社会に変化はあったのか。

10億ドル以上の資産を持つ億万長者は日々何を考えているだろうか。著者が一代で成功を収めた億万長者21人にインタビューを実施。最初にどう100万ドルを得たかを皮切りに、彼らに共通の成功法則を明かす。

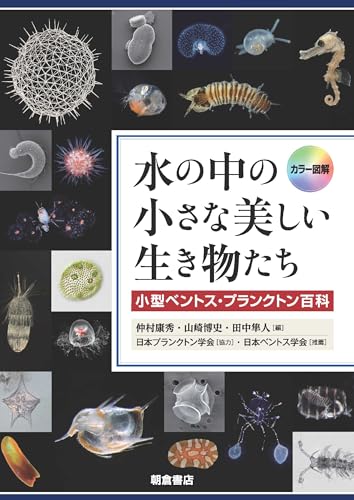

ほぼすべての生物群を含み、姿かたちや生き様も様々である海洋、湖沼および河川などに生息している微小な水生生物。数多の美しい写真から「肉眼で見えない世界にも、豊かな生物多様性が存在する」ことがわかる図鑑。

日本企業の99.7%を占める中小企業。悪い中小企業と良い中小企業の違いはどこにあるのか? どうすれば生産性の高い中小企業は増えるのか? 業種や地域を超えて500社以上をインタビュー調査してきた経営学者が、優良企業に変貌するための条件を分析する。

芸術は意味を見つける人間の根源的な営みであって、最も根源的な哲学の基盤でもある。心理学、言語学、認知神経科学の最新知見から、大胆で新しい心の概念を提示。『レトリックと人生』で著名なマーク・ジョンソンの最新作。

「響き」が共鳴する場をつくる。住民とのワークショップを重ねて完成させた「太田市美術館・図書館」。使う側に立ち街の賑わいを演出する「東急プラザ原宿・ハラカド」。新しい時代の人間性に向けて建築を発想する著者初めての建築論集。

蒋介石は、中国の悲願である「中華の復興」を実現しながらも、毛沢東に敗れたために「人民の公敵」として記憶されている。親日家として戦後日本の運命を変えた蒋介石の素顔を描いた決定版評伝が、もう一つの近代中国史を明らかにする。

『キングダム』『三体』『NIGHT HEAD 2041』など、数々の人気作品のアートを手掛けたINEI。INEIが築き上げてきた「世界観」や「雰囲気」をアートで魅せる方法をまとめています。

政治と警察と労働運動の策謀が衝突し、軋みを上げる中、ストライキに身を捧げる労働者たちは困窮してゆく――。国家が監視し、脅迫し、暴力をふるい、叛乱の芽を踏みにじる。刮目せよ、これは暴動と叛乱の文学である。ジェイムズ・テイト・ブラック受賞作。

MLBとドジャースを知り尽くした米国人記者・ホーンストラと、全米野球記者協会理事を務めた初めてのアジア人・田代学が、大谷翔平の伝説的な2024年を徹底検証。ドジャース移籍から現在までを追体験する。圧巻の360ページ、骨太のドキュメント。

標準モデルを揺るがす、理論的に説明のつかないいくつもの現象が見つかっている。超高エネルギーニュートリノ、オーマイゴッド粒子、ダークユニバース、ステライルニュートリノ、ダークフォース、ダーク粒子。宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか。

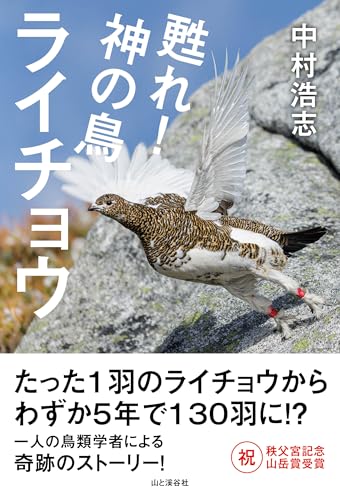

中央アルプスに、半世紀ぶりに現れた1羽のライチョウ。その姿に感動した著者は、鳥類学者として長年積み重ねてきた経験と情熱をもとに、この地にライチョウを復活させることを計画する。一人の鳥類学者による奇跡のストーリー。

パレスチナ紛争をはじめとした国家が引き起こす暴力を調査し、記録・記憶・痕跡から見出した証拠を繋ぎ合わせ、責任の所在を浮かび上がらせる。斬新な調査手法で近年注目を浴びる「フォレンジック・アーキテクチャー」のさまざまな実践を記録。

あまりスーパーに並ばないレアな野菜を育ててみませんか? ペピーノやセロリアックなど、今注目のレアべジ30種類以上の栽培法を、その野菜の特徴やおすすめの食べ方と一緒に解説。15年以上の栽培写真撮影&3年間にわたる農家取材を、この1冊にギュッと凝縮。

古代ローマ「黄金時代」後期を代表する詩人オウィディウスが『変身物語』とともに手がけた、もう一つの代表作。この作品は、ジェイムズ・フレイザーをはじめ、多くの歴史学者、宗教学者、人類学者の関心を惹いてきました。初の文庫版をここにお届け。

経済は、希少性、競争、資源の貯蔵に根ざしており、私たちは愛するものを積極的に傷つけるシステムに価値観を明け渡してきたのではないか。植物生態学者としての知見と先住民長老としての知恵をよりあわせ、自然との互恵的関係と相互扶助に基づく経済システムへの刺激的なビジョンを提示する。

バスケットボールの育成年代指導者として厚い信頼を寄せられる著者が、U12からU18まで年代別にすべきこと、しなくていいことを明快に説く画期的な四巻シリーズ。

苦しみさえ生む愛着と欲望から、人はなぜ逃れられないのか。出口のない新自由主義社会における「私たちの欲望」への批評的介入を試みた情動理論。ローレン・バーラントが生涯をかけて辿り着いた到達点。

「献立作りが苦痛」「いつも同じ料理ばかりでマンネリに」という自炊に悩める人々の声。「世界の自炊」はどうなっているんだろう? と思った著者は飛行機に飛び乗っていた。12か国、38家庭を取材。世界には、今晩の献立を考えない人たちがいる。

現代の「大仏師」である江場琳觀が、制作にたずさわる仏師ならではの奥深く新鮮な仏像の見方を紹介。国宝・重要文化財の仏像、自作の仏像の数々を例に挙げ、礼拝、鑑賞・解釈に欠かすことのできない基本要素に加え、技法、表現の工夫、制作の意図などの見どころを語りつくす。

「ちくわの端と端をくっつけると穴が2つになる」という発見をした子どもが、その興奮をお母さんに伝えるにはどうしたらよいでしょうか。「見えない」図形の特徴を捉えようとするとき、群の概念から力をもらいます。「図形の特徴を群の言葉で表すということ」を圏の言葉によって語ることができます。そこまで歩みを進めたとき、冒頭の子どもの発見を「トーラスの1次ホモロジー群はランク2の自由アーベル群である」と言い直し、さらに2つの穴の関係を双対性の概念を用いて伝えられるようになっているのです。

囲碁の最大の特徴は「ミスを重ねた方が負ける減点ゲーム」だということです。決して良い手を打った方が勝つわけではなく、悪手を減らした方が勝ちます。ではどのように悪手を減らせばいいのか。その具体的な7つの考え方と行動指針を本書で伝授。

10年ごとに全米で実施されるアメリカのセンサス。「国勢調査」とも訳されるが、単なる人口統計ではない。近代センサスの始まりに遡りながら、植民地時代から現代にいたるまで、センサスがアメリカ国家のあり方を変えてきた歴史をたどる。

言葉と世界は、再発見に満ちている。英語を母語としながら、日本語で創作する著者だからこそ見えてくる24の景色。2つのレンズを使って英語と日本語の間を行き来する、芥川賞候補作家の初エッセイ集。

若者たちはなぜ命を絶たねばならなかったのか。それは「志願」ではなく、「命令」だったのではないか。数多くの証言や記録をもとに、特攻作戦の不合理さ、杜撰な兵器開発、そしてその結果としての無数の犠牲を明らかにする。

人間とは似ても似つかぬプロポーションをもつイカとタコ。でも風変りなのは姿形だけではなかった。愛の伝え方も人間の常識を超えているではないか。情熱と冷淡さ、狡猾さと激しさが交錯する恋の駆け引きからもう目が離せない。

聖書に登場するイエスの使徒ペトロ以降、2000年以上連綿とバトンが受け継がれてきたローマ教皇とはいかなる存在か。トマス・アクィナスの研究者であり神学者・哲学者の著者が、フランシスコの遺産とともに綴る現代ローマ教皇論。

国内外に影響を与え、「刺青の今」をつくった先駆者。アバンギャルドな刺青を開拓し、マシン彫りや多色化を導入。後進の育成、「刺青の大衆化」に尽力した革命児。梵天太郎のタブーなき昭和刺青史がいま蘇る。

手を上げて質問するのは躊躇する子でも、AIに質問するのはすんなりできる。AIは子どもたちにとって優秀な家庭教師となり、教師には支援と分析する力を与えてくれます。教育にAIを取り入れる意義と、子ども主体の学びを深めていく方法を紹介。

森林が地球の肺なら、海や山で食べて排泄し死ぬ動物たちは、地球の心臓であり動脈だ。地球規模の壮大なエネルギーを担う糞尿や死骸という、あまり華やかでない栄養素と環境に光を当てる名著。

物質を構成する最小単位・素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」ことに気づく。では、質量はなぜ存在し、どのように生じるのか? 現代素粒子論の基本的な考え方を総まくり。質量の起源を追うと、現代素粒子物理学の全貌が見えてくる。

物事の状態や様子を写す言葉「オノマトペ」を日本人はこよなく愛してきた。本書では日本人の泣く声や様子、笑う声や笑う様を表わすオノマトペに焦点を絞り歴史の糸を手繰り寄せる。オノマトペ研究の第一人者による斬新な日本語の歴史。

激動の20世紀を生きた旧ソ連最大の作曲家ショスタコーヴィチ。その音楽は権力への迎合か、それとも密かな抵抗のメッセージか。没後五〇年、今なお激しい毀誉褒貶にさらされ、人びとを惹きつける音楽を作りあげた作曲家の人生の秘密に迫る。権力と芸術をめぐる人間ドラマ。

23歳でエベレストを登頂して以来20年余。世界で最も高く危険な山々への挑戦はついに「最後の山」シシャパンマへ。中判カメラを携え、人類の限界を超えようとする仲間たちと共に登った生の軌跡。

敗戦直後、GHQ占領下に開所したスガモプリズン。外の世界が大きく移り変わるなか、戦犯たちは獄中で何を思い、何を見つめていたのか。十数年に及ぶスガモ運営の全体像を描き、塀の向こうに置きざりにされた戦争責任を問い直す。

「そうだったんだ!」が盛りだくさん。教えるプロが考え抜いたイラスト入門書の決定版。数多くの生徒を指導してきた著者が、授業の中でよく出る質問、つまずきやすいポイント、ありがちなミス、理解しやすい考え方、身につきやすい練習法など――イラスト上達のキーポイントをぎゅっと1冊にまとめました。

単一的帝国国家から、多文化・多人種国家へと舵を切った戦後英国。大規模移民による国家の「アイデンティティ・伝統」の変化、そしてあらゆる制度改革の先で、英国社会は何が、どう変わっていったのか。英ジャーナル誌「プロスペクト」創刊者が明らかにする、BREXIT前夜の揺れ動く英国社会の全貌。

「科学+偶然」だけで説明するには、世の中は「不合理」すぎる。宇宙学・物理学・生物学・聖書・歴史・哲学…最新の証拠をもとに、「世界を動かすもの」の正体をとことん深掘り。科学と宗教のとてつもなく面白い考察&対話へようこそ。

42年間、数々の映画・ドラマの裏側で危険なスタントを担ってきた著者が語る、十ヶ条。生き残る技術と哲学。

男性君主のために集められた女性たちと、彼女らが住む空間を指す後宮。日本では、男子禁制ではなかったが、中国由来の制度の影響を受け変貌していく。本書は起源から平安末期までの歴史を追い、制度とその実態を描く。

故郷であるイギリス・ブリストルを中心に、世界各地に30年にわたり作品を描いてきたバンクシー。一過性というストリートアートの特性に加え、その爆発的な人気ゆえ、今ではほとんどの作品が描かれた場所から消え去っている。今はなきバンクシーの傑作50作品と、それぞれがたどった運命を豊富な写真を交えて記録したルポルタージュ。

国立科学博物館・筑波実験植物園の栽培員として30年以上にわたり樹木の剪定や園地の管理に携わってきた著者が、日々の仕事を通して見えてきた植物たちの驚くべき姿を、「現場目線」で綴ったエッセイ&サイエンス読本。自然の中に広がる、驚きと発見の連続。

日本のパンク・インディーズ史と、なぜ彼らが今もステージに立ち続けることができるのかを問うカルチャーノンフィクション。10代からパンクに大いなる影響を受けてきた、元「smart」編集長である著者・佐藤誠二朗が徹底取材。

民衆の日常で使われていた雑器を「民藝」と名付け、その美の中に「救い」を見出した柳宗悦。なぜ柳は民藝に究極の美を見いだしたのか、なぜ美は人を癒やし、救いへと導くのか。「民藝」という言葉が生まれて百年、日本を代表する批評家がその本質に挑む本格評伝。

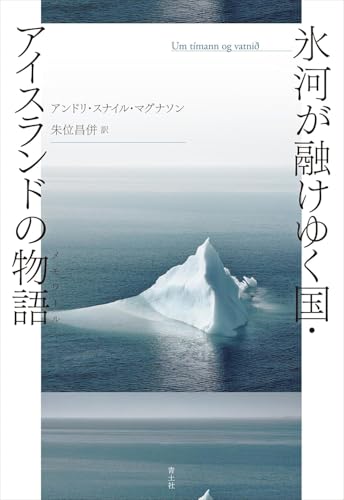

アイスランドに生きる作者が自分自身や家族、これまで関わってきた人たちの視点、そして古くから伝わる伝承や北欧神話から、人と自然の「これまで」と「今」と「これから」を書き留める物語のような随想録。アイスランド本屋大賞受賞。30か国以上で翻訳。

田辺元は自分の生涯についてほとんど語らなかっただけに、その人物については膨大な哲学著作の影に隠れたままになっていた。本書では、田辺の人柄や生き方を明らかにすることで、厳密な思索と対照的な田辺元の人格を描く。初の本格的評伝。

これまでほとんど表舞台に出たことのない、芸能界の「首領(ドン)」たちが次々と実名で登場。バーニング周防郁雄、ビーイング長戸大幸、ライジング平哲夫、ホリプロ堀威夫、田辺エージェンシー田邊昭知、レプロ本間憲。芸能界の「支配者」たちは何を語るのか。

戦時下、国策により満洲後に渡った黒川開拓団は、敗戦が色濃くなる中、日本に帰るためにと敵であるソ連に助けを求め、その見返りとして18~22歳の女性たちを差し出すことにした。著者はディレクターとして、映画監督として黒川に足を運び続けた。なぜ「あったこと」は「なかったこと」にされてきたのか。

正直と勇気、絵はいつもそこに行き着く。地上のありとあらゆるモノを画材に、圧倒的な質・量の最新作を生み出し続ける唯一無二の画家、その無尽蔵のモチベーションの秘密とは?

われわれの祖先は数についてどのように考えていたのだろう? みずからを取り巻く世界を理解するために、どのように数学を使っていたのだろう? そもそも、数字はどこから来たのだろう? 巨人たちの肩の上に乗って、その知恵の積み重なりをふりかえる。

黙っていてもいい局面で、どうしても黙っていられない。皆が沈黙してその場をやり過ごそうとしているとき、同調していられない。空気を読まない。日本で最も著名なジャーナリスト、はじめての自叙伝。

古今東西を問わず、スラッカー(怠けもの)と呼ばれる人たちの肖像をつぶさに見つめていけば、私たちが抱える矛盾に満ちた労働倫理が浮かび上がってくる。豊富な資料から読み解く、圧巻の労働文化史。

統計学は有用な学問であると同時に、魅力的で、時には刺激的な側面がたくさんある。本書は、統計学のさまざまな魅力的で独特な側面を浮きぼりにし、その刺激的な面をも発見してもらうべく、統計学という分野の全景を活き活きと描いていく。

新本格ミステリの名手が20年にわたり書き続けた、極上かつ緻密な犯人当て。「犯人当て」とは、問題編と解決編に分かれた、「読者が犯人を当てるべく読む小説」。犯人当ては、「必ず」論理的に謎が解けるようにつくられている。

あるべき論の偽りと、それに踊らされる人間心理のメカニズム。私たちは言葉とバイアスが作る「透明な牢獄」から抜け出せるか。社会の「呪い」を膨大なエビデンスで解き明かし、思い込みから自由になるための一冊。現代人が信じ込んできた「正しさ」を、鈴木氏が鮮やかなまでに撃ち砕く。

会話で相手と交替するまで平均0.2秒。この一瞬にどんな高度な駆け引きや奇跡が起きているのか。言語学の歴史を大づかみに振り返りつつ、「食べログ」レビューから、お笑いに日銀総裁の会見、人気漫画まで。日常の言語学をわかりやすく伝える。

『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくい。本書は、短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、読者の「頭の中」に、実際に『種の起源』を読んだ後と同じような記憶が残る本。

アレルギーの罹患率はこの半世紀の間に急増し、アレルギーを引き起こす食物や物質の種類も増え続けている。その要因は、食生活・住環境の過剰な無菌化・人工化による人体の免疫システムの弱体化である。世界の環境問題に取り組んできた名ジャーナリストが著名な科学者たちに取材を重ね、微生物との共生・生物多様性の保護を訴える。

制作期間90年・上映時間90日の失われた「究極の映画」の謎を追い、記憶の深淵へ。奇想天外で危険な、アカデミー賞天才作家の初小説。読むカルト映画。

他人の言葉や態度によって、自分の感情や記憶、感覚までもが揺らぎ、「自分が悪いのかもしれない」と思い込まされてしまう――そんな操作的な心理的虐待が「ガスライティング」です。そのメカニズムを丁寧に解き明かし、支配的な関係から抜け出し、健全な人間関係を取り戻すための実践的なステップを示した回復のためのガイド。

40年のプロレス人生。3500人の少女の中から最後にたった1人残り頂点に立ったのは、誰もが予想もしなかった気が弱くてどんくさいと言われた少女だった。人生の答えがここにある。「強くなりたい」と志し闘い続けてきた暴走女王のすべて。

二〇世紀アジアを代表する作家プラムディヤ・アナンタ・トゥール。三度におよぶ牢獄と流刑生活のなかで、さまざまな物語を紡ぎだし、作品は四〇を超える言語に翻訳され世界的な名声を獲得した。彼の生涯と時代との格闘をいきいきと描きだす世界初の本格評伝。

遷移金属錯体を中心とする分子集合体は、物性現象の宝庫。田辺菅野ダイヤグラムをはじめとした配位子場理論の基礎から、実際の錯体化学への応用までを、斯界の第一人者がていねいに解説。

「目立たない次男」だった著者が継いだのは、倒産寸前の木工所。そこからどんな逆転劇が起こったのか。人気家具ブランド「マスターウォール」創設者が、自らの言葉で、その試行錯誤の軌跡を語り尽くします。

歌え、人造のミューズよ。科学技術と芸術のはざまに消えた「音楽の錬金術師たち」の系譜をたどる、もうひとつの音楽史。歯車は奏で、幻想は踊る。いざ、音楽と機巧(からくり)の迷宮へ。命なき楽士たちがつづる500年の音楽史。

『あまりに細かすぎる箱根駅伝ガイド!』でおなじみEKIDEN NEWSとスタッフが集結。世界陸上版が完成しました。注目の出場選手と各競技の見どころ、アナウンスの醍醐味と中継の裏話、そしておなじみの細かすぎるマラソン&競歩マップ。

AIを活用して効率的かつ効果的に科学技術英語論文を書き上げるための実践的なガイド。ChatGPTをあなたの研究室の強力なアシスタントに変え、論文執筆の新たな扉を開きましょう。さあ、あなたもChatGPTと共に、研究成果を世界へ発信しませんか?

神も英雄も消え去り、あらゆるものが無意味に映るいま、「人間」の運命はいかにして救われるのか? 古代ギリシャ演劇からシェイクスピア、さらには思想史における悲劇論の系譜をたどりながら、人間と文化の根幹に迫る。

日本ワインの海外での認知・評価がにわかに高まっている。この現象の中心にいるのが、北海道余市町「ドメーヌ・タカヒコ」の曽我貴彦氏。世界がその品質を認めたワインは、いかにして生まれたのか。ワイン醸造に迸る熱情の軌跡を描く、快心のノンフィクション。

哲学者たちの「奇妙な問い」に、あなたの頭はきっとざわつく。読むたびに現実がほつれていく。この一冊で、一生飽きずに楽しめる。知的冒険の永久保存版。「世界のバグを見つけてしまったかもしれない」

スイスのグラフィックデザイナー/タイポグラファー、そして教育者でもあるアーミン・ホフマンによるグラフィックデザインの伝説的教科書。「スイススタイル(国際タイポグラフィ様式)」の確立に大きく貢献したホフマンのミニマルなスタイルは、現代においても重要なインスピレーション源となっています。

中村哲氏の生い立ちと青春時代、アフガニスタンでの活動と思索を一冊に凝縮。中村さんの主要な著書の抜き書きないし要約と、アフガニスタンに関連した内外の文献の紹介や引用から成り立っている本。

東芝EMIに勤務した洋楽ディレクター森俊一郎氏が、ビートルズ、クイーン、ポール・マッカートニー、デヴィッド・ボウイ、アイアン・メイデンなどとのエピソードを回顧しつつ、洋楽への愛と、現代の音楽ファンへの啓蒙を併せて綴る珠玉の一冊。

稀代の大仏師がなしとげた偉業を、最新の研究成果も踏まえて第一人者が論じ尽くす。七十余年の生涯を時系列にそってたどることで、鎌倉方や後鳥羽院など時代の中枢と深くかかわりつつ、仏像の可能性を極めた運慶の姿がくっきりと浮かびあがる。

ドラフト2巡目41位指名から、4年で3度のMVPに輝いたセルビア至宝。ニコラ・ヨキッチがデンバー・ナゲッツのセンター、そして世界最高峰のNBA選手になるまでの長く、奇妙で、あり得ない道のりを綿密な取材をもとに紹介。

中国北西部にある新疆ウイグル自治区。中国当局によりこの地に建てられた「職業技能教育訓練センター」と呼ばれる施設に次々と収容されていった少数民族の人々。当局の声明や公開文書、元収容者による告発、研究者の論考、そして「カラカシュ・リスト」と呼ばれるリーク文書等から考察。

深海から進化を遂げた古代魚でもある「タチウオ」の生態、生活史を紐解きながら、水産資源としての現状、海水温の上昇で危惧される未来を丁寧に解説。

「書くこと」の授業で手が動かなくなる子、「読むこと」の授業で黙って立ち尽くしている子は、「ことば」をめぐる根源的な「なぞ」に出会っているのではないか。「ことば」の前にある「ことばにならない何か」を紐解くことで、「ことば」の学びのあり方を問い直す。「完全な言語化」という呪いから学習者を解き放て。

タンパク質の変性を知れば完璧なゆで卵が作れ、熱伝導を理解すれば絶妙なステーキが焼ける。ハーバード大学の人気講義が書籍化。料理は科学でもっと美味しくなる!

近世中期に発祥した古典学たる国学と、戦争遂行のためのプロパガンダとして機能した「国学的なるもの」は、似て非なるものである。「国学的なるもの」が先の大戦における思想戦に敗北した時、国学がその責任の全てを負って敗戦を受け止めたことを実証。

国内独学で1年で5ヵ国語(英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語)を話せるようになり、そこからインドネシア語、イタリア語、オランダ語、韓国語も学んだ著者が編み出した、複数言語を同時に習得する技術を公開。複数の外国語を短期間で同時に習得する極意とは。

連節バスが日本で最初に本格実用化されたのは1985年のつくば科学万博。当時の運営管理者としての経験を持つ著者が、その導入の舞台裏を記すとともに、連節バスのあゆみ、特長、有効性、全国での活躍ぶりを解説。

「子育て」と「子育ち」の違いは何だろうか。本書では、保育園「パイオニアキッズ」の子どもたちが野や森に出かけ季節ごとの自然に触れながら変わっていく姿を詳しく紹介。世界幼児教育・保育機構(OMEP)「ESD大賞2024」受賞。